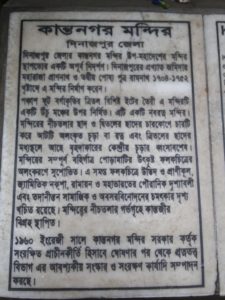

আদি এক রত্ন মন্দির

রাজা প্রাণনাথ দিনাজপুর রাজ পরিবারের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি নিজ গুনে তার বংশের সকল নৃপতিকে অতিক্রম করে ইতিহাসের খেরো-খাতায় অত্যন্ত সফলভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তার জীবণদশায় শুধু জনহিতকর কাজই করেননি বরং রাজ্য বিস্তারেও তার অবদান সর্বজনবিদিত। রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিকতায় তিনি তার বৈমাত্রীয় ভাই রাজা জয়দেব কর্তৃক অধিগৃহীত ঘোড়াঘাটের প্রজা-পীড়ক জমিদার রাঘবেন্দ্রের ৯ আনা, ভারতের মালদহ জেলার মালিগাঁও পরগনা ও দিনাজপুরের আশে-পাশের ১২টি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমিদারি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে সমর্থ হন। ঘোড়াঘাটের আলোচ্য রাঘবেন্দ্রের ৯ আনা জমিদারি তিনি নিজ পদতলে নিয়ে আসলে জমিদার রাঘবেন্দ্র দিল্লীর মসনদে প্রাণনাথের বিরুদ্ধে জোর পূর্বক রাজ্য কেড়ে নেওয়া ও তার দু’ভাইকে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলশ্রুতিতে, ততকালীন মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তার বিরুদ্ধে সমন জারি ও দিল্লীতে তলব করেন। যথা সময়ে রাজা প্রচুর উপঢৌকনসহ দিল্লীর রাজ দরবারে হাজির হন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করেন। সম্রাট প্রাণনাথের উপস্থাপিত বক্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে সাদরে গ্রহণ করে সম্মানের সহিত রাজ খেলাত, নানা উপঢৌকন ও ‘রাজা’ খেতাবে ভূষিত করে নিজ রাজ্য পরিচালনার আজ্ঞা প্রদান করেন।

কৃষ্ণভক্ত রাজা সম্মান ফিরে পাওয়ার আনন্দে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তীর্থস্থান বিন্দাবনধামে গমন করেন। জনশ্রূতি আছে যে, নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রাজা একদিন যমুনায় স্নান করতে নামেন। সে সময় দৈবাত তিনি কালো পাথরের একটি কৃষ্ণমূর্তি ও অলংকারসহ একটি নৌকার অস্তিত্ব নদীর তলদেশে অনুভব করলে কৌতুহলবশতঃ সে সব উদ্ধার করেন এবং নিজ বজরায় নিয়ে আসেন। রাতে রাজা সয়ং কৃষ্ণের দ্বারা স্বপ্নাদৃষ্ট হন যে, এ বিগ্রহকে তার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শর্ত হল, নিজ রাজ্যে পৌঁছানোর পর রাজার রাজকীয় বজরা যেখানে আপনা আপনি থেমে যাবে কেবল মাত্র সেখানেই বিগ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কালে রাজা নিজ রাজ্য দিনাজপুরে এসে পৌঁছলেন কিন্তু বজরা রাজবাড়ির নিকট না থেমে আরো উত্তরে ধাবিত হয়ে পুনর্ভবার শাখা নদী ঢেপা নদীর তীরে শ্রী কৃষ্ণের প্রিয় বন্ধু অর্জুনের লীলাভূমি বিরাট রাজ্যের উত্তর গো-শালায় অর্থাত বর্তমান স্থানে এসে হঠাত থেমে যায়। রাজা তড়িত গতিতে সেখানেই অর্থাত ঢেপা নদীর পশ্চিমপাড়ে এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি মন্দির বানিয়ে বিগ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ মন্দিরই ‘আদি এক রত্ন মন্দির’ হিসাবে পরিচিত।

কৃষ্ণের অপর নাম কান্ত/কান্তজিউ। শান্ত-সুনিবিড় গ্রামটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কল্যাণে এবং কৃষ্ণের মহিমায় অচিরেই মহিমান্নিত হয়ে ওঠে – গ্রামের নাম হয় ‘কান্তনগর’। স্থানটি পৌরানিক যুগ থেকেই সমাদৃত। কথিত আছে যে, এখানে মহাভারতের পৌরানিক চরিত্র রাজা বিরাটের একটি দূর্গ ছিল এবং সেখানে তার অসংখ্য গবাদি পশুর জন্য একটি গো-শালা যা উত্তর গো-শালা নামে অভিহিত তা এখানে ছিল। এমনকি পান্ডবরা নাকি এখানেই তাদের অজ্ঞাতবাস করেন।

একরত্ন মন্দিরটি পরবর্তী কালে নির্মিত প্রথিতযশা নবরত্ন মন্দিরের উত্তরদিকে এখনো দেখা যায়। এ কথা ঠিক যে, মন্দিরের আদি রূপটি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক দেখা যায়, ষোল ভূজাকৃতির মন্দিরটি সম্ভবত দু’তলা বিশিষ্ট এবং আনুমানিক ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ছিল। দ্বিতীয় তলাটি অষ্টকোণাকার এবং এর শীর্ষে তৃতীয় তলায় একটি চূঁড়া/রত্ন ছিল। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় ১৭০৪ খ্রীঃ এটি নির্মান করা হয়। নির্মাণ উপকরণ হিসাবে ইট-চুন-সুরকির ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। মন্দির কাঠামো পর্যালোচনা করে ধারনা করা সঙ্গত যে, এটি নির্মাণ করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করা হয়েছিল।

উচ্চ ভূমির উপর আনুমানিক ২ ফুট বেদী মূলে স্থাপত্য কাঠামোটি খাঁজকৃত ৩২টি কৌণিক খিলানের উপর দন্ডায়মান। ষড়ভূজাকৃতির বেদীমূলের উপর খিলানগুলো একক ব্যান্ড পরিবেষ্ঠিত হয়ে ক্রমান্নয়ে উপরে উঠে গেছে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রথম তলায় ৪টি দরজা রয়েছে। সম্ভবত পশ্চিমের দরজাটিই মন্দিরের প্রধান দরজা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। প্রথম তলায় কোন জানালা না থাকলেও দ্বিতীয় তলায় পূর্ব-পশ্চিমে ২টি জানালা ছিল। চূঁড়ায় ওঠার জন্য মন্দিরের প্রধান দরজার কোল ঘেঁষে দক্ষিণ দিক হতে বৃত্তাকারে ক্রমান্নয়ে সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ির পাশে রাতে চলাচলের সুবিধার জন্য দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে কুলঙ্গি আছে। দ্বিতীয় তলায় কোন কক্ষ ছিল না।

মন্দিরের চারভূজে প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় বাতাস চলাচলের সুবিধার জন্য ঘুলঘুলি ও কুলঙ্গি রয়েছে। মন্দির দেওয়ালের বাহির ও ভিতর উভয় অংশে এসব কুলঙ্গি আছে। প্রতিটি বাহুর দু’দিকে খিলানদ্বয়ের উপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ফুলেল পত্র-পল্লবের নকশা কাটা খাঁজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের ভিতর-বাহির পলেস্তরা ছিল যা কোথাও কোথাও এখনো দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের গর্ভগৃহটি ক্ষুদ্রাকৃতির। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য প্রবেশপথসমূহ খিলানাকৃতির এবং অর্ধচন্দ্রাকার। মেঝে পলেস্তরা করা। কক্ষের ভিতর বাতি জ্বালানোর জন্য কুলঙ্গি আছে। এখন এর দরজায় লোহার গ্রীল দিয়ে অযাচিত চলাচল বন্ধ করা হয়েছে।

মন্দিরের দক্ষিণে একটি নতুন স্থাপনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি দক্ষিণ প্রাচীর ভেদ করে উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্থ। প্রধান ফটক বরাবর এ স্থাপনার কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের চৌকাঠে পাথরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এটি সম্ভবত একতলা বিশিষ্ট কোন স্থাপনা যা পূঁজার কাজেই ব্যবহৃত হতো। মেঝে চুন-সুরকির মজবুত গাঁথুনীতে তৈরী এবং খননের ফলে তা উম্মোচিত হয়েছে। এ স্থাপনাটি পূর্ব-পশ্চিমে বেশ কয়েকটি কক্ষে বিন্যাস্থ। সে সব কক্ষে বিভিন্ন উচ্চতা ও আকারের বেদী রয়েছে। ধারনা করি সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হতো। সম্ভবত পশ্চিম প্রাচীর ঘেঁষে বেশ কয়েকটি কক্ষ ছিল যা পূঁজারীদের ভোগ, বিশ্রাম বা আনুসঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হতো। বর্তমান খনন কাজ করার ফলে সেখানে এসব উম্মোচিত হচ্ছে।

মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ আয়তকার প্রাচীর ছিল। প্রাচীরটি বেশ প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে (১৮ জুন ২০১৬ খ্রীঃ) প্রাচীরের খনন কাজ চলছিল। খননকৃত অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রাচীরের উত্তর দিকে মন্দিরে প্রবেশের প্রধান ফটকটি অবস্থিত। প্রধান ফটকের পায়ে চলা পথের দু’ধারে প্রাচীর সংলগ্ন কক্ষ ছিল। পাতলা ও চ্যাপ্টা ইট দ্বারা নির্মিত প্রাচীরের পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর মধ্যখানে সম্ভবত আরো দু’টি প্রবেশ পথ ছিল।

মোঘল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত মন্দিরটি কালের নানা ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করে এতকাল ভগ্নাবস্থায় থাকার পর ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রীঃ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার কাজ করা হচ্ছে যা এখনো অব্যাহত আছে।

নবরত্ন মন্দির

মধ্যযুগে বাংলাদেশে নির্মিত মন্দিরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষনীয়, নয়নাভিরাম, শৈল্পিক সৌন্দর্য্যে শোভিত, দৃষ্টিনন্দন ও বাংলার স্থাপত্য শ্রেষ্ঠ মন্দির – কান্তজীর মন্দির। দিনাজপুর রাজবংশের স্বর্ণযুগে নির্মিত কান্তজীর মন্দিরটি একরত্ন মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। একটি মন্দির ব্যবহার উপযোগী থাকা অবস্থায় ৯ বছরের ব্যবধানে একই উদেশ্যে একেবারে পাশে আরেকটি সুরম্য-অসাধারন মন্দির নির্মাণ নিঃসন্দেহে রাজ পরিবারের শুধু ধর্ম-ভক্তিই নয় বরং নিজেদের গুণ-কীর্তন, ঐশ্বর্য্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তির দৃষ্টান্ত এমনকি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা স্থাপনও অন্যতম লক্ষ্য। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, কান্তজীর মন্দির আজ শুধু দিনাজপুরেরই নয় বরং সারা বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের মন্দির স্থাপনার এক কালজয়ী নিদর্শন।

১৭১৩ খ্রীঃ রাজা প্রাণনাথ রায় মন্দির স্থাপনের কাজ শুরু করেন। ১৭২২ খ্রীঃ রাজার মৃত্যু হলে তার সুযোগ্য পুত্র রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রীঃ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। প্রায় ৪০ বছর ব্যাপী এর নির্মাণ কাজ চলেছে। মন্দিরের বেদী মূলের উত্তর-পূর্ব কোণায় মসৃন কালো পাথরের একটি শিলালিপি প্রথিত আছে। শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে, তা হলঃ

‘‘শ্রী শ্রীকান্তঃ

শাকে বেদাদ্ধি কাল ক্ষিতি পরিগনিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ

প্রসাদাঞ্চ্যতিরিম্য সুরচিত নবরত্ন্যাখ্যা মস্মিন্ন কার্যাত।

রুক্সিণ্যাঃ কান্ত তুষ্টৌ সমুদিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা

দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌ।”

সাধারন বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, প্রাসাদতুল্য এই অতি মনোরম অলঙ্কৃত নবরত্ন মন্দিরের নির্মান কাজ শুরু করেন নৃপতি প্রাণনাথ। রুক্সিণীকান্তের অর্থাত শ্রী কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য ও পিতার সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্তে ১৬৭৪ শকাব্দে অর্থাত ১৭৫২ খ্রীঃ নৃপতি রামনাথ কান্তের নিজ নগরে অর্থাত কান্তনগরে শ্রী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই মন্দির উতসর্গ করেন।

বিতর্ক হল এর নির্মাণ সন নিয়ে। কেননা শিলাপাঠে দেখা যায়ঃ

‘শাকে বেদাদ্ধি কাল ক্ষিতি’ – অর্থাত

শাকে – শকাব্দ

বেদ – ৪

অব্ধি – ৭

কাল – ৩

ক্ষিতি – ১

সুতরাং, প্রাচীন গননা পদ্ধতি অনুযায়ী ১৩৭৪ শকাব্দ বা ১৩৭৪+৭৮=১৪৫২ খ্রীঃ হয়। কিন্তু প্রাণনাথের রাজ্যত্ব কাল ১৬৮২ – ১৭২২ খ্রীঃ। তাহলে ‘কাল’ – শব্দের অর্থ ভূথ-বর্তমান-ভবিষ্যত এ ৩ সংখ্যাকে বিবেচনায় না নিয়ে বরং ৬ ঋতুকে ধরলে সংখ্যাটি হয় ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খ্রীঃ যা সার্বিক বিবেচনায় অধিক গ্রহণযোগ্য। বিশিষ্ট প্রত্ন-বিদ আ.ক.ম. যাকারিয়া’র এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

ইন্দো-পারস্য স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত তিন তলা বিশিষ্ট মন্দিরটি বর্গাকার। বাংলার চিরাচরিত চালা ঘরের প্রভাবে স্থাপত্যশৈলীটি খানিকটা প্রভাবিত। মন্দিরের প্রবেশ পথ সমূহের খিলানপথ যা কৌণিক খাঁজকৃত তা মুসলিম স্থাপত্যশৈলী দ্বারা প্রভাবিত। পাথরের তৈরী ৩ ফুট বেদী যা চতুর্দিকে ৬০.৭ ফুট লম্বা এবং একটি বর্গাকার মঞ্চের উপর মূল মন্দিরটি স্থাপিত। মঞ্চে উঠার জন্য দু’দিকে পাঁচ ধাপের সিঁড়ি রয়েছে। মূল মন্দিরের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট এবং এর চারিদিকে প্রায় ১০ ফুট পরিমাপের খোলা চত্বর/বারান্দা রয়েছে। গর্ভগৃহের বহিঃ আয়তন প্রায় ২৫ ফুট। সেক্ষেত্রে গর্ভগৃহের চারিপাশে মূল মন্দির অভ্যন্তরে প্রায় ৮ ফুট পরিমাপের বারান্দা রয়েছে। বারান্দার প্রতি কোণায় অর্থাত চার কোণায় প্রতিটি ৮ ফুট প্রশস্ততার চারটি ক্ষুদ্র কক্ষ রয়েছে।

মাত্র ৩,৬০০ বর্গফুট আয়তনের মূল মন্দিরের প্রতি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে সম-মাপের ৩টি পাতার মত খিলানাকৃতির প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানত্রয়ের বিপরীতে সম-আকৃতির ৩টি প্রবেশপথ সদৃশ নকশা করা আছে যার কেন্দ্রীয়টি গর্ভগৃহে প্রবেশের একমাত্র প্রবেশ দ্বার। পাশ্ববর্তী ২টি ইট ও টেরাকোটার আয়তকার ফলক দ্বারা আবৃত।

কান্তজীর মন্দিরটি একটি নবরত্ন মন্দির। বাংলাদেশে তিনটি নবরত্ন মন্দিরের একটি কান্তজীর মন্দির। অন্য দু’টি সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এর মধ্যে শাজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর অপরটি উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির – এটিও প্রায় ধ্বংসোম্মুখ। মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ছাদে অষ্টকোণাকার ৪টি করে ৮টি ও তৃতীয় তলার চতুষ্কোণাকার কেন্দ্রীয় চূঁড়াটিসহ মন্দিরটিতে সর্বমোট ৯টি চূঁড়া বা রত্ন রয়েছে। দূর থেকে দেখলে অনিন্দ্য সুন্দর এ মন্দিরটিকে আকাশে ধাবমান একটি রথের মতো দেখায়। মূল মন্দিরের চার কোণায় ও গর্ভগৃহের চার কোণায় চারটি করে মিনার রয়েছে যা বর্গাকার ভিত্তিমূলের উপর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ছাদের উপর সরু হয়ে পিরামিড আকার ধারণ করে শীর্ষবিন্দুতে একীভূত হয়ে চূঁড়ার রূপ নিয়েছে।

প্রথম তলার মত দ্বিতীয় তলাটিও বর্গাকার তবে আয়তনে ছোট। সেখানে যাবার জন্য একটি সরু সিঁড়ি পথ রয়েছে যা মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রথম তলার মত সেখানেও চার পাশে বারান্দা ও চার কোণায় চারটি ক্ষুদ্র কক্ষ রয়েছে। ব্যতিক্রম হল এখানে ৩টির স্থলে ৫টি খিলান পথ রয়েছে। তবে কেবল মাত্র মধ্যবর্তী ৩টি পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব আর পাশ্ববর্তী ২টি দিয়ে কেবল মাত্র বারান্দায় প্রবেশ করা যাবে। তৃতীয় তলায় যাবার জন্য দ্বিতীয় তলার উত্তর-পূর্ব পাশে একটি সিঁড়ি রয়েছে।

তৃতীয় তলার নকশা প্রথম ও দ্বিতীয় তলার মত সাদৃশ্যপূর্ন নয়। এখানে একটি কক্ষকে কেন্দ্র করে টানা বারান্দা রয়েছে যা পূর্বদিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। অর্থাত নীচের তলাগুলোর মত চার কোনায় কোন কক্ষ নেই। কেবল মাত্র পূর্ব দিকে ৩টি খিলানাকৃতির প্রবেশ পথ থাকলেও বাকী ৩ দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে।

শীর্ষ চূঁড়াটি চতুষ্কোণাকার, ১৫ ফুট উঁচু ও বেশ বড় আকৃতির। এর চারিদিকে খিলানাকৃতির প্রবেশ পথ রয়েছে। ভূমি থেকে শীর্ষ চূঁড়া পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। সম্পূর্ণ মন্দিরটি এক সময় দীর্ঘ অব্যবহারের ফলে লতা-পাতা ও জঙ্গলে আবৃত হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ জেলা কালেক্টর এইচ জে হ্যাচ (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) মন্দিরের ঝোপ-জঙ্গল-আগাছা ছাপ-সুতরো/সংস্কার করে কালজয়ী এ অসাধারন কীর্তিকে চিরতরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূমিকম্পে মন্দিরটি পুনরায় ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং এর সব চূঁড়াগুলো ভেঙ্গে যায়। রাজা গিরিজানাথ দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে অর্থাত ১৯০০ খ্রীঃ দিকে মন্দিরটির সংস্কার কাজ করান বটে তবে চূঁড়াগুলোর আর সংস্কার করা হয়নি। এরপর ১৯৬১ খ্রীঃ পাকিস্তান আমলে মন্দির সংস্কারের জন্য ২২,৫৯৯ টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক আবার সংস্কার কাজ করা হলেও মন্দিরের মূল নকশার অপ্রাপ্তিতার জন্য শেষ পর্যন্ত চূঁড়াগুলো আর সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর টেরাকোটাগুলো একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক দ্রবণ দ্বারা এ সব রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়েছিল কিন্তু তা এখন নিয়মিত করা খুবই জরুরী।

গর্ভগৃহটি ক্ষুদ্রাকৃতির কিন্তু সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ কক্ষে পর্যাপ্ত আলোর অভাব বেশ অনুভূত হয়। গর্ভগৃহের চারপাশ জুড়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা রয়েছে। এখনো এখানে নিয়মিত পূঁজা অর্চনা চলে তবে তা গর্ভগৃহের মধ্যে অনুষ্ঠিত না হয়ে দক্ষিণ বারান্দায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণ মূর্তিটি ১৯৭১ খ্রীঃ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক সেনাদের দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে ভারতের কলকাতা থেকে অনুরূপ আরেকটি মূর্তি গড়িয়ে পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসে জম্মাষ্টমীর আগের দিন বিগ্রহটিকে মন্দির থেকে জল পথে রাজবাড়ির কালিয়া কান্তের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাধা-কৃষ্ণ তিন মাস অবস্থান করে। কার্তিক মাসের রাস পূর্নিমার দিন আনন্দ সাগর সংলগ্ন শ্রী শ্রী গোষ্টধাম শিবমন্দিরে নেওয়া হয় এবং ভোগ বিতরনের পর বিকাল বেলা স্থলপথে পুনরায় কান্তজীর মন্দিরে ফিরে আসে।

কান্তজীর মন্দিরের প্রধান আকর্ষন টেরাকোটা ফলকের অপূর্ব বিন্যাস। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি একক ও আলাদা আলাদা ফলক চিত্র গ্রাম বাংলার লোকজ সংস্কৃতি, ইতিহাস আর প্রাচীন ঐতিহ্যময় কৃষ্টি ও শিল্পের শুধু অপূর্ব এক সমন্নয়ই নয় বরং প্রতিফলিত হয়েছে স্থাপত্যবিদ ও কারিগরের শিল্পচাতুর্য্য ও মাধুর্য্য। ভাবতে গৌরববোধ হয় এ কারণে যে, এটিই পৃথিবীর একমাত্র স্থাপত্য যার ভিতর ও বাহির উভয় দেওয়ালে টেরাকোটার ফলক দ্বারা সজ্জিত এবং ১৫,০০০ ফলকের প্রতিটি ফলক কেবলমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে, কোন পুনরাবৃত্তি হয়নি। কে/কারা ছিল এর মূল কারিগর? জানা যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের কারিগররা এটি নির্মাণ করেন, আর নির্মাণকাজে ১০১ জন নিয়মিত শ্রমিক নিযুক্ত ছিল – এমন জনপ্রবাদ শোনা যায়। দীর্ঘ কাল থেকেই এ গ্রামের মৃতশিল্পের কদর দেশজোড়া। তাহলে কি এ গ্রামের আজকের প্রজম্মের মৃত-শিল্পীরা সেই সব মৃত-শিল্পীদের উত্তর-পুরুষ, যারা ৪০ বছর যাবত মন্দির নির্মাণে তাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন?

মহাভারত-রামায়নের কাহিনীসহ নানা পৌরানিক কিচ্ছাগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের বিভিন্ন আকার টেরাকোটার চিত্রফলকের মধ্যে দিয়ে এমন অপরূপ নান্দনিকতায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যা কালজয়ী। বৈদিক ও পৌরানিক দেব-দেবীসহ মোঘল সম্রাট আকবরের দরবার ও রাজকর্ম, কৃষ্ণলীলা, ব্রক্ষ্ণা, বিষ্ণু, বলরাম, শিব-পার্বতী, কালী, নারায়ণ, চামুন্ডা, হরগৌরী, ইন্দ্র, গণেশ, মেনকা, দৈত্য কংস, লাস্যময়ী গোপীবৃন্দ ও তাদের বস্ত্রহরণ, যশোদা, দধি মন্থন, কৃষ্ণের মাখন চুরি, ডাইনি পুতানা হত্যা, বিষধর সাপ কালিকা নিধন, রাক্ষস বকাসুর হত্যা, কৃষ্ণের গোবর্ধন পাহাড় উত্তোলন, গোকুলে গোচারণ ও বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো, রাধা কৃষ্ণ লীলা, রাম ও তার সহোদরবৃন্দের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, তাদের বিবাহ ও সম্প্রদান দৃশ্য, রাজা দশরথ ও তার স্ত্রী-ত্রয়, সীতা, রাবন কর্তৃক সীতাহরণ, সীতা উদ্ধার, রাবনের স্ত্রী মন্দোদরী, লঙ্কাদহন, বানরের লঙ্কা বিজয়, হনুমান সুগ্রীব, মৃগয়া, নৌবিহার, কলহদৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, পালকি/অশ্বারোহন/হস্তীপৃষ্ঠে হাওদায় করে রাজকীয় শোভাযাত্রা, সূর্য, লক্ষী, লতা-পাতার নকশা, জ্যামিতিক অলংকরণ, পশু-পাখি যেমনঃ ঘোড়া, হাতি, কুকুর, উট, গন্ডার, ষাড়, শূকর, রাজহংস, ময়ূর, সাপ ইত্যাদির দৃশ্য, গাভীর দুগ্ধ দোহন, পদাতিক, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজসহ যুদ্ধের দৃশ্য, যুদ্ধে নারী নির্যাতন, মতস্যকণ্যা, মহিলার মাথায় করে পায়রা নিয়ে বাজারে তা বিক্রির দৃশ্য, নর্তকী, গায়িকা, পরিচারিকা, যুগল মিথুন মূর্তি, রাণীদের কেশ বিন্যাস, বিশ্রামরতা গৃহিনী, শঙ্খ, ঘন্টা, রথ, শিকল, নৈবেদ্য, বস্ত্রবয়নরত নারী, ডাব আহরনরত কৃষক, দড়াবাজিকর, বাজপাথিসহ চিড়িয়াওয়ালা, ভাঁড়সহ গোয়ালা, ইউরোপীয় বনিক, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি অত্যন্ত সুনিপুনভাবে চিত্রিত হয়েছে যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের নানা চিত্রও এখানে স্থান পেয়েছে।

একটি আয়তকার প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। প্রাঙ্গনের চারপাশে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য সারিবদ্ধভাবে মোট ৬৫টি ‘টিন-শেডের’ বিশ্রাম কক্ষ রয়েছে, এর মধ্যে ৩২টি সুরক্ষিত আর ৩৩টি উন্মুক্ত কক্ষ বিশেষ। এ সব কক্ষের কোন কোনটিতে এখন মন্দির পরিচালনাকারী ও সরকারি তত্ত্বাবোধক অবস্থান করে থাকেন। মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথটি সারিবদ্ধ কক্ষসমূহের সাথে পশ্চিম-উত্তর কোণায় অবস্থিত, তবে এখন এটি বন্ধ করে রাখা হয়। মন্দিরে প্রবেশের জন্য তা এখন পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায় অপর পথটি ব্যবহৃত হয়। প্রধান প্রবেশ দ্বারটি সাদামাটা একতলা একটি স্থাপত্য। কেন্দ্রীয় দরজাটি পাশ্ববর্তী দরজা দু’টি অপেক্ষা বড়। প্রধান দরজাটি লোহা ও টিন দ্বারা তৈরী। বর্তমানে দক্ষিণের কাঠের দরজাটি টিকে থাকলেও উত্তরের দরজাটি ইটের গাঁথুনী দ্বারা ভরাট করে ফেলা হয়েছে।

মন্দিরে মোট ১২টি দরজা রয়েছে। দরজা নির্মাণে মুঘল স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, মন্দিরের দরজার কপাট ও চৌকাঠ ব্যতীত এ স্থাপত্যের আর কোথাও লোহা ও কাঠের ব্যবহার নেই। মন্দিরের ভিত্তিমূলে যে পাথরখন্ডগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের প্রাচীন নগর বানগড় থেকে সংগৃহীত বলে অনেক প্রত্নবিদ মনে করেন। মন্দিরের নির্মাণ উপকরণ হিসাবে মাটির ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। স্থানীয় জলাশয় যেমনঃ পুকুর বা নদীর এঁটেল মাটির সাথে গৈরিক লাল মাটি মিশ্রিত করে টেরাকোটাগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে মন্দির নির্মাণে যে কি পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তা উতঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

‘রস’ শব্দ থেকে ‘রাস’ শব্দের উদ্ভব। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে রাস হয়ে থাকে। কার্তিক মাসের চাঁদের যে পূর্ণিমা তাই ‘রাসপূর্ণিমা’। প্রায় ৩০০ বছর ধরে প্রতি বছর কার্তিক মাসের রাস-পূর্ণিমার তিথিতে রাস-মঞ্চে রাসলীলা উতসব ও কান্তজীর মন্দির প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে এক পক্ষকালব্যাপী (যার রেশ প্রায় মাসব্যাপী থাকে) মেলার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ সে সময় এখানে আসে হয় পসরা সাজাতে নয় তো কিনতে বা যাত্রা দেখতে। এ রাতে রাধামাধব শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার যুগল মূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির থেকে বের করে রাসমঞ্চের মায়াজালের ঝুলনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাদের প্রেমলীলা করার জন্য, মধ্য রাতে শুরু হয় রাসলীলা। ভোরের আগে বিগ্রহকে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সনাতনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেন রাসলীলার মাধ্যমে যে রাধা-কৃষ্ণকে যে পূঁজা অর্পন করা হয় তাতে জীবণের সব পাপ বিনাশ হয়ে যায়। প্রতন্ত্য অঞ্চলে বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে নাকি নিছক উতসবের আমেজে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাদির পালন ছিল এ রাস মেলার মূল উদ্দেশ্য তা গবেষণার বিষয়।

সাধারনত মন্দির পরিচালনার জন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আয়ের একটি উতস তৈরী করে দেন। কান্তজির মন্দিরের জন্যও তেমনটি আছে। এক্ষেত্রে মহারাজ রামনাথ জমিদারির অংশ হতে বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে প্রায় ৬২ একরের একটি দেবোত্তর মহাল তৈরী করে দিয়েছিলেন। ক্রমে আরো অন্যান্য রাজাদের দ্বারা এ মহাল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কান্তজির মন্দিরের জন্য প্রায় ৩,০০০ গাভী ছিল। ভূ-সম্পত্তির আয়, গাভীর দুধের আয় ইত্যাদি মিলে মন্দিরের আয় ছিল বেশ। এ সবের পাশাপাশি বিগ্রহের অনেক স্বার্ণালংকারও ছিল। সে সময় এ আয়ের পরিমান এত বেশী ছিল যে, লোকমুখে এমন কথাও শোনা যেত যে, মন্দিরের বিগ্রহের আয় নাকি রাজার নিজের আয়ের থেকে বেশী এবং যে পরিমান স্বর্ণালংকার বিগ্রহের আছে তা নাকি রাজার সিন্দুকেও নেই। সত্য-মিথ্যা যা হোক না কেন, বৃটিশ কর্তৃত্ব লাভের পর এ সবে চরম ভাটা পড়ে। অবস্থা আরো নাজুক হয়ে পড়ে যখন ১৯৫১ খ্রীঃ সরকার জমিদারি ও মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি জাতীয়করন করে বসে। ১৯৬০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে সরকার অনুপম সৌন্দর্যের আধার কান্তজীর মন্দিরকে পুরা-কীর্তি হিসাবে ঘোষনা দিয়ে, ১৯৬২ খ্রীঃ থেকে মন্দির পরিচালনার জন্য বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করলে রাজার আমলের প্রতিদিনের পূঁজায় বিগ্রহের জন্য বরাদ্ধ নিত্য সর, ক্ষীর, পায়েস জোটানো দূরে থাক, পূঁজারীদেরকেই উপোষ করার উপক্রম হয়। ১৯৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মন্দির পরিচালনা পরিষদ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রক্ষনাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত আর্থিক সহযোগীতা পেয়ে এসেছে।

মন্দিরটি কাহারোল উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত। এখানে একটি তমাল গাছ আছে। বাংলাদেশে দূর্লভ এ গাছটি পৌরানিকভাবে সনাতনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিশেষ পবিত্রতার প্রতীক, কেননা এ গাছের পাতার আবডালে বসে কৃষ্ণ গোপীদের উদ্দেশ্যে বাঁশি বাজাতেন। সময়ের এক শৈল্পিক মহাকাব্য কান্তজীর মন্দির এবং তত-সংলগ্ন প্রাচীন কালোত্তীর্ণ প্রত্ন-নিদর্শনগুলোর আশু সংরক্ষণ খুব জরুরী।

১৪ আগষ্ট ২০১৬/খোলাহাটি

তথ্যসূত্রঃ

১. দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি, এ.বি.এম. আব্দুস সাত্তার, পৃঃ ১০৩/

২. আলোকচিত্রে ইতিহাস, বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর, এরিয়া সদর দপ্তর, রংপুর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পৃঃ ২৩-২৪/

৩. দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র-৫, মেহরাব আলী, পৃঃ ২৩/৬৪/৩৬৪/

৪. দিনাজপুরের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃঃ ১৪৬/২৬৬-২৬৭/২৭৫/২৯৭/

৫. বাংলাদেশের মন্দির, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, পৃঃ ৪৮/৯৫-১০২/

৬. ৬৪ জেলা ভ্রমণ, লিয়াকত হোসেন খোকন, পৃঃ ৪১৯/

৭. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পৃঃ ১৬৫-১৬৬/

৮. বাংলায় ভ্রমণ, ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে (১৯৪০), পৃঃ ২২২/

৯. বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃঃ ১২৫-১২৮/

৯. কান্তজীর মন্দির, মেহরাব আলী, পৃঃ ৮/৯/১২/১৪-১৭/২০/২৩-২৬/